新一代汽车标榜低耗能、低碳排放,也因此现今汽车产业已经把节能减碳当成最大卖点。但是随着车辆数量的成长,行车时之突发状况也不断增加,随之而来的安全问题,使得标榜绿色环保的新款车辆已经相形失色,消费者更需要的,是一款除了省油节能,也要兼顾安全的智能车辆。而新一代的汽车与智能化相互结合,将成为汽车产业的主流发展方向。

专家说,智能化当然是汽车产业的最终发展趋向。一般人认为智能汽车就等同于高阶车款,但随着关键半导体零组件如传感器、MCU等产品的价格更为低廉,目前在许多平价的新车款上,都已经加入更为智能化与人性化的功能,增加行车的安全性。因此,「智能」已经不是高阶车款的特权,而是逐渐「平民化」与「普及化」,以更平易近人的面貌,进入寻常百姓家。

车联网时代来临

专家认为,未来城市交通将面临的四大挑战,包括:能源消耗、废气排放、行车安全及交通堵塞。针对这些挑战,汽车科技的发展方向也将产生重大变化,例如从传统以石化能源为主的内燃机,转变为以电和氢为能源的电动化汽车,加上更多智能化的体贴驾驶人设计。此外,未来车辆也将进入「车联网」的时代,这主要是把互联网和以行车应用为主的物联网结合在一起的新网络型态。

专家说,车联网时代的智能汽车将具有以下特点:第一,车辆与车辆之间,能够永远保持相对固定的安全距离,如此让行车意外降到最低,甚至可达到零碰撞事故;第二,车辆与车辆之间将随机进行组队,根据车主的目的地,透过GPS定位让车辆之间彼此自动沟通,车与车也可以随时组队或脱离,藉以提升交通运输效率。

车电产业「智能化」与「绿色」与相提并论

新一代汽车将智能化、安全化视为重要特点,而车用传感器也成了汽车智能化的一项关键技术。针对安全的应用,车载传感器主要的功能是汽车探测和发现目标、确定距离与方位、并识别和确定目标属性,这包括一维和多维成像,以及动态定位和定位跟踪等。目前常用的车用感测技术包括微波雷达和超音波摄影等,由于每一种感测技术都有本身的局限性,因此感测技术的发展关键将是多模整合,如此一来,既能发挥各自优势,又可提供功能上的互补。

专家指出,智能汽车的电子系统将变得越来越复杂,所承受的电荷负载也越来越大,这使得电源系统必须全面升级。据了解,目前汽车使用的14V电源系统约是从1950年代开始,当时汽车的电子零件较少,14V电源系统就能满足需求。但随着汽车上各种电子设备不断增加,应用越来越广,系统功率消耗持续攀升,14V电源系统在3000瓦左右的功率已经难以满足需要,因此将逐步以新一代的42V电源系统取代旧式14V电源系统。

专家认为,汽车的发展,「智能化」与「绿色环保」是相提并论,缺一不可的。智能汽车以低排碳和零排碳为目标,透过部分或全部电动化驱动,结果是带来汽车的电动化革命。目前电动车的触角已经逐渐深入汽车的各个系统,这样的趋势还将进一步加快,这已经影响汽车产业,并带来革命性的变化。从传统汽车向智能车发展,需要在许多技术上进行转变与突破,而电动车的出现,正好为汽车的智能化发展奠定了基础。智能汽车必须透过更多先进技术来达成,例如透过GPS进行定位并引导行驶路线,或者利用各种视觉和声波传感器来精确侦测附近的行人或障碍物,并利用无线通信来判断与其他交通设施的关系,最后并需要逻辑芯片来判断并自动执行例如自动煞车、减速、转向、加速等命令。这些技术彼此间都必须相互整合,这也成为未来智能汽车发展的成败关键。

三大主轴与三大挑战

汽车智能化与汽车电子的发展密切相关,汽车电子产业的进展将直接决定汽车智能化程度的高低。让车与车之间彼此联系并产生智能化互动的「车联网」,目前虽然还仅停留在概念性阶段,但目前已有越来越多的汽车厂商,开始尝试将智能化技术应用到汽车上。

专家认为,在推动汽车产业发展的过程中,必须要对汽车电子产业给予高度重视,比较适合的方式,包括产官学研分工体系的建构、打造电子产业技术平台、促进电子产业群聚化发展,并对电子产业制定优惠政策等完整配套措施,藉此除可提高在全球汽车电子产业中的竞争力,也可为实现未来汽车的全面智能化打下基础。

智能汽车三大主轴

智能汽车技术的三大主轴架构包括主动安全、舒适便利以及节能,其中车用传感器、MEMS微机电、混合讯号多核心控制器和电池管理芯片等又是最关键零组件。针对主动安全,智能汽车特别是在自动防撞设计方面,主要包括车体前方、后方与侧边碰撞预警和缓解、车道偏离示警、倒车影像辨识系统、盲点预警、驾驶疲劳警示和自动煞车控制等。雷射扫描、影像辨识加上影像传感器,便成为智能汽车主动安全系统的利器。

车电产业三大挑战

专家认为,发展车用电子产业的三大挑战,第一大挑战来自核心技术领域。汽车大厂拥有技术领先的优势,其中包括汽车电子、整车开发能力、动力技术和轻量化技术等四大领域。其中汽车电子在全球市场上,几乎都被国际半导体大厂所垄断,一般厂商竞争不易;第二大挑战来自电动汽车的发展,目前全球都一致性地开始重视电动车产业,并抢占技术制高点,而电动车与智能汽车的结合,产生了汽车产业的全新挑战。第三大挑战来自技术人才,专家说,拥有专业技术人才,正是汽车产业能否突破的关键因素。

车用安全迈入感测融合新时代

汽车安全一直都是市场关注的话题,不论是汽车厂商、零组件供货商或是消费者,对行车安全问题的关注从来没有减少过。汽车安全性所涉及的范围很广,大到专用的安全配备,小到每个零组件、每块钢板,每个焊接点甚至是焊点的位置等都是关键。从目前的技术发展趋势来看,包括被动安全、主动安全、主动安全功能整合,再到主被动安全功能的整合,汽车安全正不断朝向「零伤亡」的方向前进。

专家指出,从1990年代初期,汽车安全气囊大量采用MEMS加速度计开始,就顺势推动MEMS的第一波发展浪潮。事实上,MEMS对于提升智能汽车主动安全,有非常关键的地位。而车身主动安全系统的强制性法规,也将进一步带动车用MEMS传感器的普及率,特别是在电子车身稳定系统(ESC)以及胎压监测系统(TPMS)等部份。美国将在2012年强制规定汽车加装电子安全系统;欧盟也将在2014年强制规定胎压侦测系统(TPMS)的安装。

据了解,使用加速度计来感测倾斜度的电子式煞车系统(EPB)也会继续成长。而前保险杆内装设加速度计或是压力传感器来侦测撞击力道,藉以保护行人。另外,微辐射热感应(microbolometers)可支持夜视系统、MEMS振荡器强化倒车监视镜头等,未来都可提供行车更强的保护能力。

专家认为,未来MEMS传感器的发展趋势,将是减小体积、增加可靠性和提高灵敏度。智能汽车可藉由下一代感测融合(sensor fusion)技术,是运用感测讯号并结合应用演算机制,来提升既有感测系统的效能。换句话说,一个「传感器融合」或「系统级封装」的感测新时代即将到来。主动、被动安全系统的整合为汽车产业带来了全新挑战,未来预计可以透过将过把不同传感器整合进单一封装中,例如将陀螺仪与低加速度传感器(Low G Sensor)整合,来提供车用安全更具竞争力的解决方案。

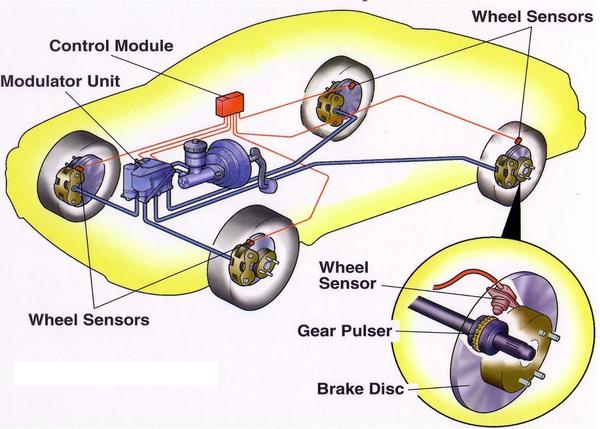

| 《图二 最首要的汽车主动安全装置就是ABS防死锁煞车系统。ABS发展之初需要140个电子组件,目前系统已更为精简且更有效率。》 |

|

MEMS感测五大发展趋势

MEMS在车用安全领域所扮演的角色越来越重要。目前全球排名前几大的车用MEMS传感器供货商包括博世(Bosch Sensortec)、Denso、飞思卡尔(Freescale)、Sensata Technologies、亚德诺(ADI)、Panasonic等,在压力传感器和陀螺仪等车用MEMS应用上,也有越来越不错的成长前景。在诸多有利条件的驱动之下,预计到了2014年,平均每辆汽车内部的MEMS组件数将成长到11.5颗。

MEMS传感器的最大特点,就是适合应用于汽车电控系统中,近年来也被广泛地应用于汽车的发动机控制系统、车身控制系统和底盘控制系统。其中加速度传感器在汽车中的应用则包括电子稳定控制、气囊监测、GPS导航及安全系统、以及翻转监测等。而MEMS芯片与半导体芯片整合、封装在一起,预计将是半导体产业的新趋势,也是让传统IC设计厂商走出死胡同的一个新选择。

专家指出,在汽车的主动与被动安全保护领域中,市场趋势主要包括以下几项重点。第一、传感器将走向整合,例如将ESP(电子车身稳定系统)与安全气囊放置在同一ECU(Electronic control unit)之内;第二、传感器的接口将走向标准化,其中包括数字接口如SPI、DSI以及PSI5等。(目前,市场上采用PSI5的比率已经高于DSI);第三、市场上对高性能陀螺仪的需求将逐渐增加,特别是配备先进驾驶辅助系统(如ACC)的车款;第四、安全气囊成为标准配备,目前中国和印度等国政府都已经明文规定,要求所有汽车必须100%加装安全气囊;第五、欧洲各国陆续颁布行人保护的相关法规,这将提高正面撞击传感器的市场需求,另外,车载卫星导航也将成为必备装置。

| 《图三 车商提出「五次元安全理念」,包括正常路况下的「安全驾驶」、危险路况下的「安全回避」、轻度碰撞时的「安全损控」、车辆碰撞后的「安全防护」,和碰撞救援时的「安全脱离」共五个层次,进一步带来安全性。》 |

|

MCU是车辆的智能核心

现在汽车的安全概念,已经从传统减少碰撞的「被动安全」,演进到自动防撞避免事故发生的「主动安全」,随着对汽车安全的要求提高, 汽车配备的安全机制种类也不断在增加。

盛群半导体产品中心技术开发小组王明坤处长指出,相关的汽车安全机制例如 : 防死锁煞车(ABS)、安全气囊、电动助力转向(EPAS),胎压监测系统(TPMS),电子车身稳定系统(ESC)、车体前方/后方/侧边碰撞预警系统(FCW)、主动车距控制巡航系统(ACC)、车道偏离预警系统(LDW)、倒车影像系统(RVC)、盲点预警、驾驶疲劳警示、自动煞车控制、自动停车等等。新一代智能汽车的安全系统,强调机电整合且具备相当的「智能」,能主动判断可能的危险预先提出警告或采取防护措施,各个系统使用大量的传感器组件侦测车辆与外界环境的变化状况,而系统的「智能」核心即为MCU及搭载在MCU上的智能型软件。

王明坤说,汽车首要的是安全性,车用电子最重要的是可靠性,产品通过严格的环境测试,厂商有完整的质量系统认证与稽核制度,是进入车用电子领域的基本门坎,另一方面汽车强调机电整合的技术能力与实务经验,MCU厂商必须与汽车零配件大厂密切合作,并经过冗长的验证测试之后,方有机会打入汽车原厂供应链。

台湾进军车用MCU 需跨过质量门坎

而对于台湾MCU厂商进军车用领域的看法,王明坤则认为,台湾本土MCU厂商要进军车用电子,首先要跨越基本门坎即产品本身与完整的质量系统,同时需要有长期配合的厂商,车用电子领域相对是封闭保守的产业,必需展现出公司实力与长期经营的市场口碑,另一方面是风险控管评估,产品生产期间,车厂严格的质量稽核与改善措施会相对付出高成本代价,而万一产品出现重大瑕疵的高额赔偿,也常会使厂商望而怯步。

| 《图四 王明坤说,要融入汽车制造商的体系,需从车厂观点切入,加强了解产品规格和测试要求。》 |

|

逐鹿车电市场 「先懂车」才是致胜关键

目前台湾本土MCU厂商在先进的车用技术,与长期经营车用电子的外商仍有段距离,但在成熟的技术领域上,本土厂商与外商技术并无太大差别,MCU技术本身并非本土MCU厂商跨入汽车产业的主要障碍,倒是要先了解汽车这项产品的设计思考逻辑与这个产业的运作模式。

盛群半导体产品中心技术开发小组王明坤协理表示,车用电子不是一独立产业,而是隶属于汽车产业下的次产业,要融入汽车制造商的体系,需从车厂观点切入,加强了解产品规格的需求和其产品的测试要求。要与汽车零配件大厂在产品上携手合作,方能研发出符合需要的产品。

王明坤说,盛群一直专注在MCU产品的开发,一贯坚持高质量政策,多年来累积的产品研发和量产经验,更进一步回馈提升产品的性能与可靠性,完善品保作业与质量系统以确保量产出货质量,因而在MCU产品市场建立起口碑,逐渐打出知名度。

盛群在8-bit MCU产品开发上,除了功能与性能特性的升级,更深入研究提升产品在恶劣环境下操作的可靠性,另一方面也投入32-bit MCU产品开发,以提高MCU产品应用等级,近几年更深入了解产品特性与产品厂商紧密合作,加强从客户和产品系统观点来进行产品开发,车用电子领域需要长期投入经营,而背后是公司整体表现出来的竞争力。

王明坤认为,如今中国大陆的汽车产业兴起,已是世界主要汽车市场与产地之一,对台湾本土MCU厂商经营车用电子市场,提供了比以往更好的机会,盛群也早已经积极布局投入,以把握这几年的黄金时间。

结论

智能化程度越高的车辆,对于安全的掌握当然也会越扎实。目前智能汽车已不再是纸上谈兵,而是已经真真实实行驶在道路上,这些加入智能元素的车辆,将能有效提升驾驭安全性。而相关厂商仍不断开发更为安全的辅助组件,在未来的道路上,距离「零事故」的理想将更迈进一大步。