個人電腦(PC)的發展歷史,大概已經30年了,其間的變化相當大,且是高潮迭起、澎湃洶湧又影響深遠,實際的開拓發展至今仍未有歇息的跡象。一般而言,談到PC得從Apple公司1976年3月開發的Apple I,作為個人電腦時代的開端,然而真正的商業上使用,以及日後成為一種PC產業,還是得從IBM 1980年採用Intel 8088微處理器的PC/XT才是PC的濫觴。1983年1月美國時代周刊破天荒地選出PC為1982年度「風雲人物」,至此PC的地位已經牢不可破,日後的PC風雲人物也就多不勝數,只能說是代有才人出,各領風騷幾多年。

|

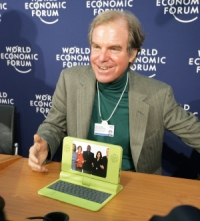

| OLPC創辦人Negroponte在世界經濟論壇展示OLPC的雛型機,讓PC跨入另ㄧ個階段。(照片/WEF提供) |

如果要了解個人電腦成功的最主要因素是什麼?除了積體電路的進展之外,最重要的就是PC採開放性的架構,不論是硬體或軟體都是如此。IBM把PC的兩大核心CPU與作業系統,分別開放由Intel與Microsoft來提供,因此一下子就把電腦從高高在上的貴族地位與價位,普及到一般公司行號,乃至於個人都可以應用的範圍。從此,PC軟硬體的供應廠商百家爭鳴,但由於兩大核心CPU與作業系統,具有權威主導性,最後又形成了一個寡佔性的半開放產業結構,一切以所謂的Wintel為標準,軟體產業更是遭到相當地箝制,幾乎沒有個別發展的空間。

對一些沒有機會參與這場資訊革命的第三世界國家而言,除了沒有得到相關的利益之外,在各類生產力上也遠遠落後電腦化普及的國家,於是造成了數位落差的現象,長期而言更會產生對立與衝突,且不利於全球化經濟的活絡發展。因此,PC必須在這個節骨眼上,突破目前的瓶頸,重新思考PC工業之所以會成功的原由;現在的既得利益者,更要了解過去受惠於PC的正是原本開放的架構,如果想要一手把持,那可能會重蹈迷你電腦(mini-computer)業者的覆轍,得不償失且一蹶不振。

很顯然地,PC的應用越來越廣泛,從延續大中小型電腦的商業自動化應用之後,很長一段時間還是以辦公室的資料處理為主;接著進入通訊網路的時代,PC不再只是冷冰冰的商業目標,而是一種活生生的溝通工具;近幾年來則由於多媒體化的呈現,PC變得越來越貼近人們的生活,加上輕薄短小與行動化的便利性,儼然是人人不可或缺的一種民生必需品。因此,也不應該窄化PC的應用介面,從電腦功能來看,它仍然是不折不扣的運算處理工具;從通訊架構來看,連一般手機也都需要有PC的基本功能;從育樂消費性的效用來看,PC與周邊軟硬體也才是真正的主流架構。

PC的發展是由一股開放、自由的精神所創造出來的,任何逆向的操作都會因為違反本質而終歸失敗。既然PC演變至今已是那麼重要,幾乎每個人從學習階段開始,都需要一台PC來幫忙,那麼就不能剝奪任何人在立足點上的平等原則。因此,當2005年MIT媒體實驗室主任Nicholas Negroponte,在世界經濟論壇上發起所謂One Laptop Per Child-OLPC時,立刻驅動了PC自由開放的本質,再一次把PC推向更平民化、普及化與低價化的目標,接著市場上激起了低價電腦的風潮,就自不待言了。

OLPC或其它繼之而起的低價電腦系列,雖然以低價為主要訴求,但卻是PC多年發展的工藝結晶,由於龐大的製造數量,才可以將單位成本降到最低,也因為數量大,又得以研發更精良的軟硬體,將來OLPC想當然爾會比傳統PC的功能還要強大。舉例來說,現在的PC功能也不是當年昂貴的迷你電腦可比擬,只因為迷你電腦被封鎖在既得利益者所主導的圈圈裡。所以,不論是OLPC、Classmate PC或其它未來的PC如UMPC等,都會回歸PC的本質-Popular & Cheap,也就是普及再普及,便宜再便宜,這是再簡單不過的PC史觀了。